取組み内容

地球環境問題は単なる自然現象ではありません。人間のものの考え方や価値観から生じたものです。海洋汚染にせよ森林破壊にせよ生物多様性の減少にせよ放射性物質による環境汚染にせよ、そもそもの原因は人間にあります。

それゆえ、地球環境問題への対応が喫緊の課題である現在、人間のものの考え方、すなわち意味、価値、責任、目的をめぐる根本的な問いを考察することは極めて重要かつ不可欠と言えるでしょう。こうした問いは伝統的に人文学諸分野において研究されてきましたが、21世紀に入り「地球の限界」が提示されるほど状況が緊迫するに至り、人間、環境、社会、地球を根本的かつ学際的にとらえ直す〈環境人文学〉と呼ばれる動きが活発になっています。

このたび、明治大学大学院理工学研究科建築・都市学専攻総合芸術系では、青山学院大学大学院文学研究科英米文学専攻、立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科異文化コミュニケーション専攻と連携し、〈環境人文学〉をテーマとした単位互換制度を設け、2024年度より本格始動しました。ささやかな取り組みですが、問題の解決に向けて新たな知の創造と実践を試み、次代を担う人材が輩出されることを願っています。

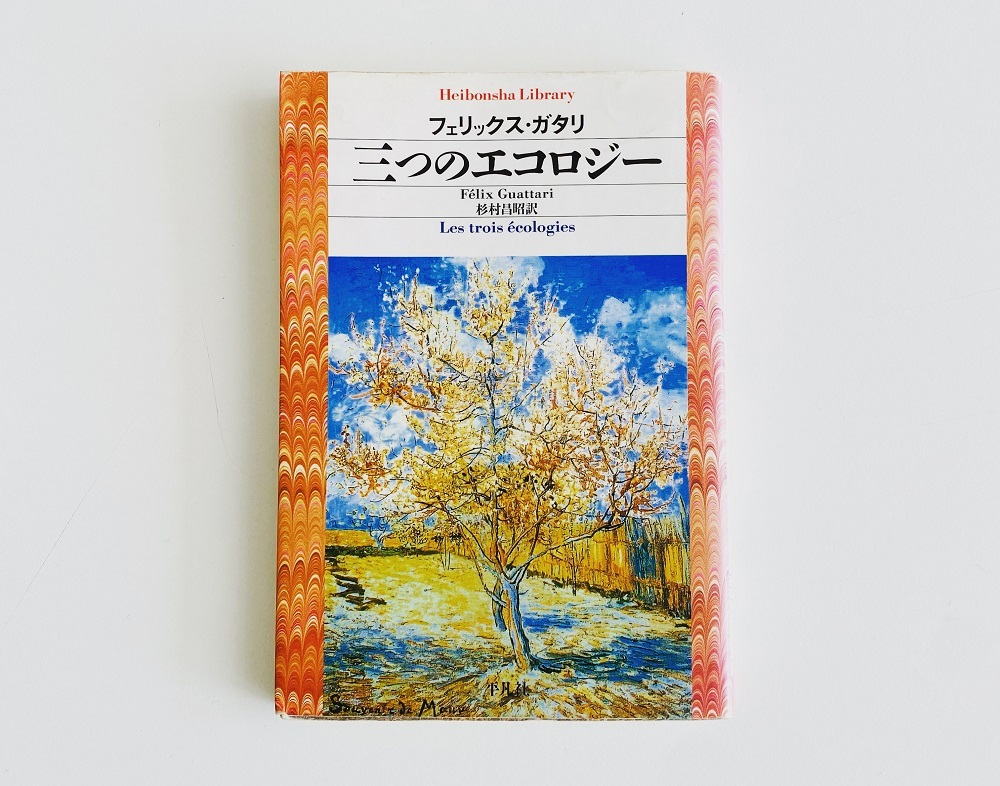

もとは1989年の講演。その中で、ガタリは、自然、社会、精神の三つのエコロジーを貫く新たな知、エコゾフィーの創造を次代の課題とした。環境人文学はまさにそれに応答するものでもある。

風土的多様性に富んだ日本列島では、各地で地域性豊かな「環境知」ともいうべきものが培われてきた。そうしたものをあらためて見直すことも環境人文学の課題のひとつである

筆者は、環境人文学の先駆例として、100年前に遡る「民藝」というコンセプトの創出を再検討している。